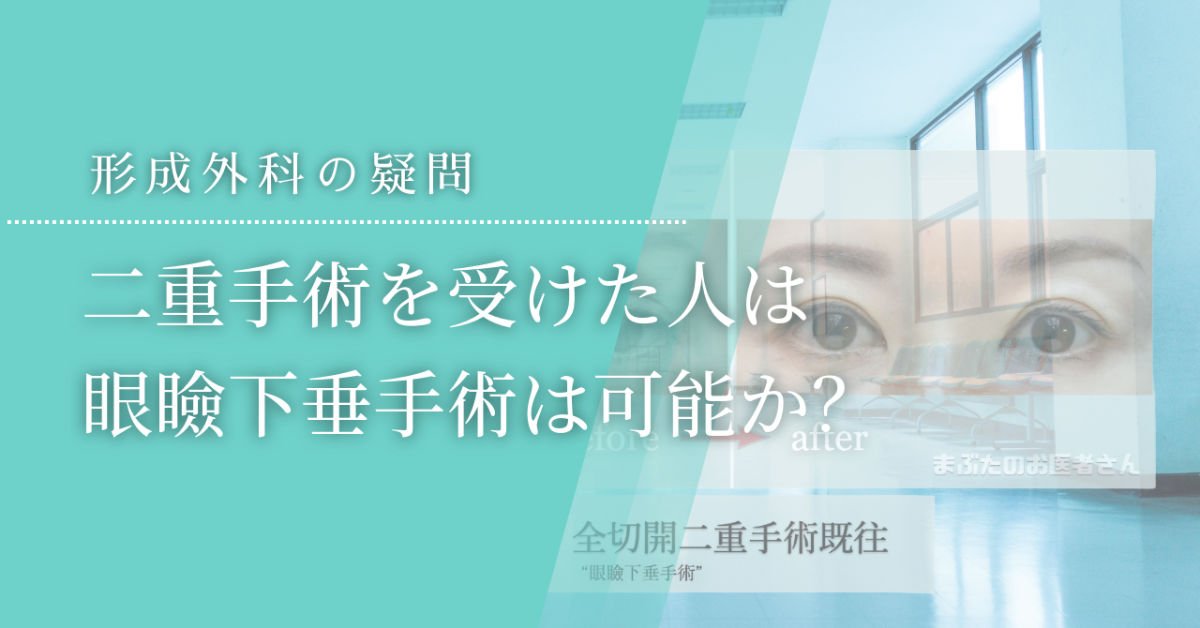

「過去に二重の切開手術を受けていると、眼瞼下垂手術が難しい」と耳にしたことはありませんか?

二重切開を受けたまぶたの眼瞼下垂手術

執刀医である私にとっては「他院修正」の色合いが強くなります。つまり、以前どのような操作がなされたか、正確にわからない状態で臨むことになります。

まぶた内部の状況には大きな幅があります。比較的やりやすい状態のこともあれば、ほとんど「お手上げ」に近いケースもあります。その振れ幅は非常に大きく、手術時間も3倍違います。

手術を難しくしている要因

- 組織不足:皮膚や脂肪が大きく切除されている。再建に必要な材料が残っていない。

- 挙筋腱膜の損傷:眼瞼下垂を知らない医師が、以前の手術を担当している場合に起こる。

- 挙筋腱膜の雲隠れ:腱膜が離断されて眼窩へ引っ込んでしまっている。

古い時代(主に昭和)の二重切開手術では「二重の谷間部分の組織を大きく削り取る」術式が一般でした。その結果、挙筋腱膜の連結が壊れることが少なくありません。

手術プランの鉄則

- 1ミリたりとも組織を無駄にしないこと:傷跡も切り取らずにむしろ利用する

「傷跡を切り取らずに残すと見た目が汚くなるのでは?」という声も聞こえます。確かにその心配は理解できます。合点、その通り。

でもね、組織が不足している状態では、とにかく残されたものがダイヤモンド級に貴重なのです。難しいケースに直面するたびにこれを実感しています。

古い家屋を修理するときに、見栄えを優先して、古いネジや古い柱を取り除く行為がいかに危険かということ。きちんと再建できたのを見届けてから、古い傷を修正することができるかどうか検討します。

手術の限界

再建の過程ではどうしても限界があります。それが、

- 微調整の困難さ:サイズ調整のための腱膜がないため

挙筋腱膜には本来、サイズ調整のための「腱膜の余裕」があります。腰のベルトでいえば、ウエスト周りの長さを調節するための穴が複数あるエリアです。そこが切り取られてしまうと、調整がきかなくなります。届かせたとしても、開きすぎたりということも。状況に応じて、瘢痕組織をブリッジ(橋渡し)として利用することもあります。

モデルさん

文字通り捨てる組織はありません。傷跡もそのまま。ありとあらゆる組織を利用して再建します。

ギリギリで再建しました😅

ね。術後2年経過しても、無駄は1ミリも生じていないことが確認できます。

もし仮に無駄や余剰が生じたらーー?その時に改めて考えればよいのです。まずは機能回復という最も重要な目的が達せられたのを見届けてから!

あとがき

先月体調崩しまして。食欲落ちるし。脳が考えるのをやめました。

数年に一度こういう機会があり、健康のありがたみを実感します。お腹が空くって幸せなんですね!