「う〜ん。明らかに左が下垂なのに、挙筋機能の数値はむしろ”良好”になってしまうなあ」

まぶた診療をしていると、矛盾に突き当たります。伝統的なテキストや教わったことを無条件に信じて実行していると意外に気付けないことのひとつ。それが、この挙筋機能の矛盾です。

挙筋機能とは

眼瞼挙筋はまぶたを引っ張り持ち上げる筋肉。その働きを評価します。Levator Function; LF

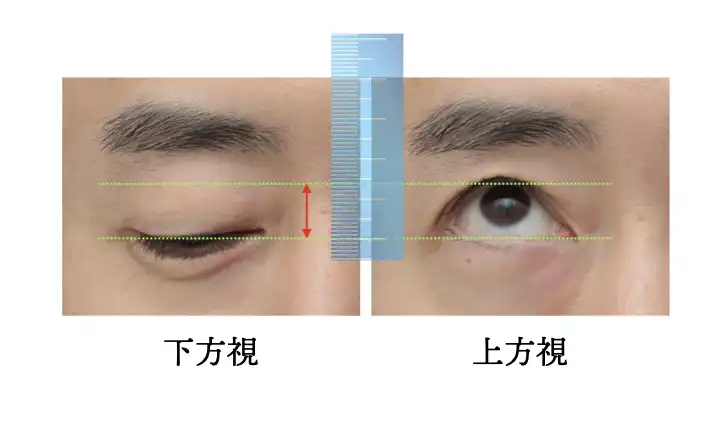

まぶたがだらりと下がった状態(下方視)から、まぶたを最大限引っ張り持ち上げた状態(上方視)までのまぶたの移動量で評価します。可動域(ROM)の概念に近いです。

その幅(excursion)が大きいほど”挙筋機能が良い”という指標。あるテキストには10ミリ以上でGood, 5-10mmでFair(まあまあ)、5ミリ未満でpoorと評価しています。

前頭筋の動きをブロックして評価します。眉が動かない状態で。眉がまぶたの挙上を助けてしまうからね。

まぶたを持ち上げる筋肉には、挙筋以外にも、前頭筋、ミュラー筋、上直筋がありました。そのうち前頭筋の動きをブロックするので、挙筋とミュラー筋、上直筋の総合力を評価しているともいえますね。

さらに、筋肉を動かす神経の働きや、それを取り巻く環境(腱膜の連結、連動性、抵抗など)が関与します。

だから、単体の筋肉の収縮力を評価しているというよりは、純粋に「まぶたの可動域の大きさ」を評価しているイメージの方が正しいです。挙筋の機能というよりは「まぶたを上げる機能」という表現の方が適しているかも。

挙筋機能評価の問題点

「挙筋機能」は眼瞼下垂の評価項目のひとつですが、臨床的な意義は期待したほど大きくはないのです。

それはなぜでしょう?

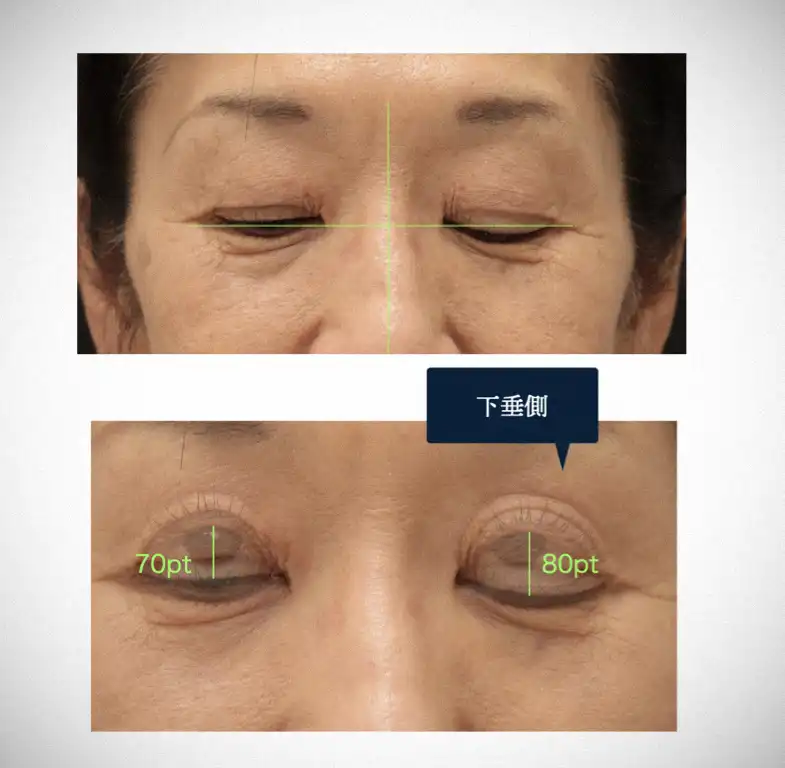

例えば、眼瞼下垂だと「挙筋機能はpoorと判定される」と思うじゃないですか。ところが実際は違うんです。

眼瞼下垂の人は下方視時、まぶたの縁は健常側よりも下に垂れ下がって落ちてきます。すると、測定の出発点が異常に低いので、挙筋機能の測定値が大きくなり、過大評価されることがあるんです。

すると、測定値では「差がない」「むしろ大きい」といった矛盾の結果が出ることになります。(無論ちゃんと小さい値になることもあります)

信頼を根底から覆す大きな欠点です。臨床家はこの数値に振り回されないようにする必要がありますね。

以下のことに留意が必要です。

- LFは下垂の重症度を反映するとは限らない

- 治療効果の判定をLFに依存しないこと

- LFの改善度合いで術式の優劣を評価しないこと

あとがき

挙筋機能。なんとなく惰性で記録しています。意味なさそうと思いながら。

偉い人が書いたテキストに反発することって勇気がいるんですよね。でも気づかずに今までのやり方を踏襲する医師も多いでしょう。だからこそ発信することに決めた次第です。疑問を持つことって大事ですよね。