【プロフィール】

金沢雄一郎 Kanazawa Yuichiro

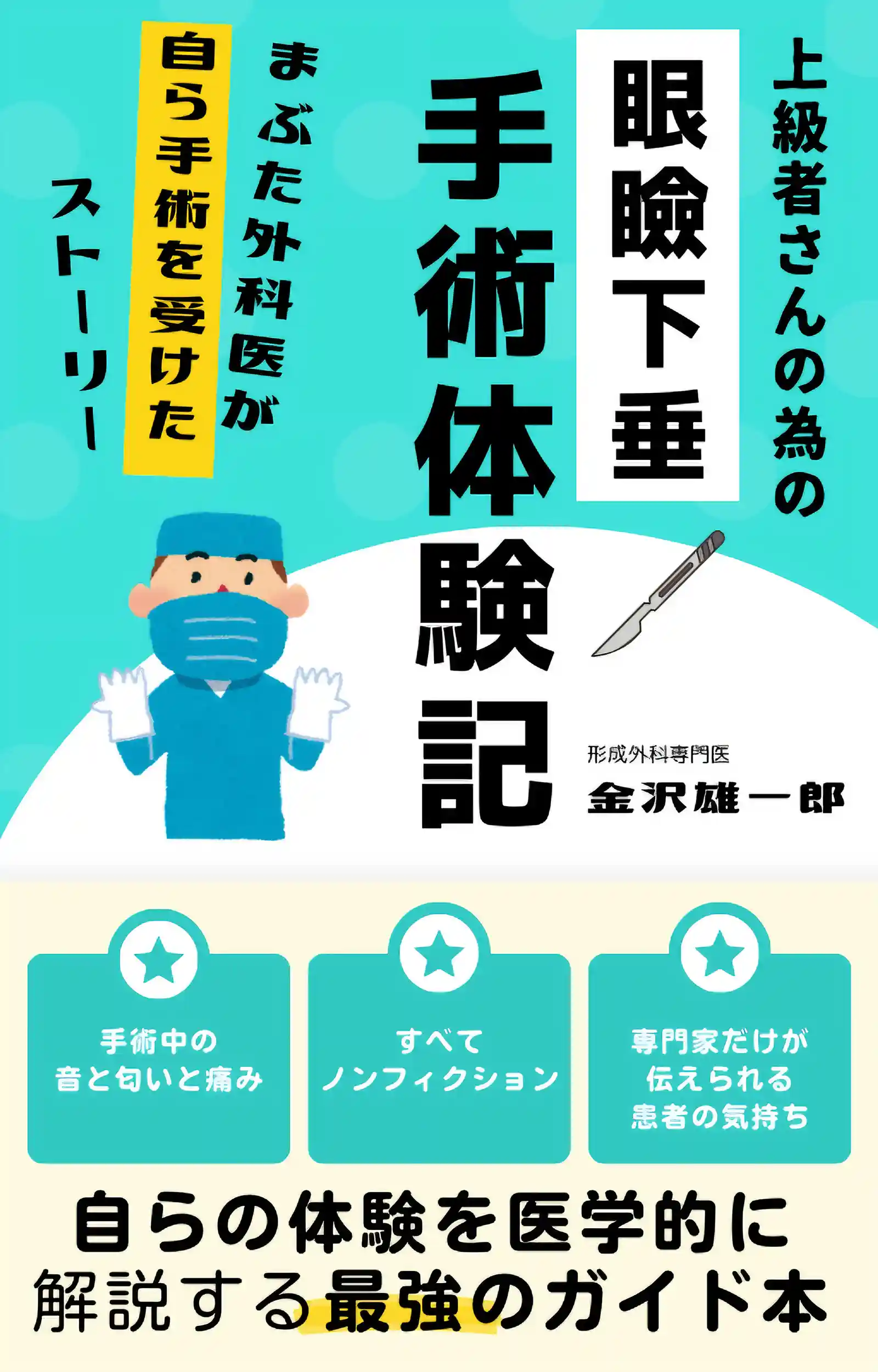

眼瞼下垂治療に特化した、形成外科専門医。医学博士。『まぶたのお医者さん|眼瞼下垂手術の解説書』の管理人。

| 1993年 | 埼玉県立浦和高校卒業 |

| 1999年 | 新潟大学医学部医学科を卒業後、千葉大学形成外科学教室へ入局 |

| 2008年 | 博士号取得(千葉大学大学院医学薬学府 博士課程 先進医療科学専攻 形態再建医学) |

| 2009年 | 千葉大学形成外科で眼瞼専門外来を開設、千葉大学助教 |

| 2010年 | 深谷赤十字病院形成外科 |

| 2016年 | 独立形成外科医師(提携医療機関) フリーランスドクター |

学術出版

原著論文

- 症例写真におけるモノクロ表現の可能性 雑誌形成外科 vol.62 (8) 2019

- 末梢性顔面神経麻痺後の瞼裂縦径狭小に対する眼瞼形成手術ー12症例の検討ー雑誌形成外科 vol.57 (5) 2014

- Hunt症候群後遺症による瞼裂狭小化に対する外眼部手術-腱膜固定による眼瞼下垂症手術の併用-、Facial Nerve Research Japan Vol 30 2010

- Yuichiro Kanazawa et al. Cyclical cell stretching of skin-derived fibroblasts downregulates connective tissue growth factor (CTGF) production. Connective tissue Research 50:323-329. 2009

依頼原稿

- 機能再建を中心とした眼瞼下垂症手術 PEPARS no.160 2020.4

診療実績

対象疾患

手術

| 上まぶた | 眼瞼下垂手術 挙筋前転、腱膜固定、異物除去、上眼瞼リフト、ROOF切除、眼輪筋切除、切開重瞼(全切開)、埋没法、筋膜移植術、真皮脂肪移植、重瞼修正、睫毛内反形成、挙筋後転術、霰粒腫摘出術、眼窩脂肪切除、目頭切開(蒙古襞形成)、瘢痕拘縮形成手術、皮膚移植、汗管腫手術、黄色腫手術 |

| 下まぶた | 眼瞼外反手術、眼瞼内反手術、睫毛内反手術、下眼瞼下制(グラマラスライン作成)術、皮膚移植、汗管腫手術、黄色腫手術 |

注射手技

ボツリヌス注射:眼瞼痙攣、顔面けいれん、顔面神経麻痺後遺症の拘縮・病的共同運動 自費ボツリヌス治療:眉間、目尻、おでこ、オトガイ筋、咬筋

(2004年、ボトックス使用資格を取得)

治療のコンセプト、マインドセット

金沢が提供する医療の特徴とは?他の医療機関や医師との違いについて。

「金沢先生の売り、特徴って何?」手術が上手いの?経験豊富だから安心なの?スペシャルな手技を持っているの?医師選びで迷っている患者さんからよく問われる命題です。はてさて、なんだろう?内省、自己分析しました。手術が上手下[…]

「金沢医師の眼瞼下垂手術の優位性はなにか?」「金沢医師は何ができるのか」この問いに対する答え。前提にあるのは汎用の技術の積み重ねであるということ。「俺の〜」「金沢式〜」なるものはなく、あるいは一千万円の機材を必要とするよ[…]

所属学会

所属医局

出版

SNS

Facebookページ:『まぶたのお医者さん』

Instagram: dr_kanazawa

note: 形成外科医金沢雄一郎

YouTubeチャンネル:『まぶたのお医者さん』

趣味

写真を撮ること。 📷instagram:dr.kana_japanメインマシン:SONY αⅡ, iPhone15pro

マラソン歴:8年。足底筋膜炎苦悩中。2019年10月にサブスリー達成。ランニング走行距離に応じた寄付活動もおこなっています。

好きな映画:『きっと、うまくいく』、『ニューシネマパラダイス』、『天空の城ラピュタ』、『男はつらいよ』

その他:糖質制限(緩め)歴10年以上。美術鑑賞。HSK(汉语水平考试)1级2级3级。全国乗馬倶楽部振興協会認定4級ライセンス。

ウェブサイトの理念 立ち上げたきっかけ

まぶたの道を極めようと決意したのは2003年。形成外科医としては5年目でした。

2003年当時、マイクロサージャリーや再建外科などドラスティックな変化をもたらす形成外科手術に、ギラギラ目を光らせていた私。

そんな折、松尾法による眼瞼下垂症手術にはじめて触れたのです。

まぶた治療後の患者さんが発した言葉。目をキラキラと光り輝かせて喜びを全身で表現するのです。

そして、そんな患者さんが次から次へと。もうね、胸を突かれました。

まぶた治療により目がパッチリするだけでなく、身体や脳の機能に影響を及ぼす可能性です。

これはすごいぞ。

メカニズムの奥深さや未知の領域があることをしみじみと認識しました。

当時、そのことを自分の教室で少しイキり気味に?報告。

しかし悲しいことに「眼瞼下垂で肩こりが取れるなんておかしな事をいう形成外科医がいるらしいね」と、まったく意に介されませんでした…

ショックです。

当時は形成外科医の間ですら眼瞼下垂症治療の認知度は低かったんですよね。

しかしこの時、私は思いました。

こうして決意したのです。まぶた治療を究めようと。

眼瞼形成手術の手技そのものはシンプルですが、治療後の経過は千差万別、百人百様。トラブルも多少なりともあり、より安全な術式の追求が望まれていました。

そのためにも解剖学や神経生理学を熟知すること、そして臨床経験を大事に積み重ねることが重要です。当たり前ですね。

2024年現在、形成外科医の間ではすっかり認知された眼瞼下垂症の治療ですが、一般にはまだ知られていません(他の科の医師にも)。(追記:眼科医に認知されつつあります。)

近年、インターネットが発達し、多くの人と情報を共有する時代になりました。それでもなお、医学界でもニッチな領域である「まぶた治療に関する情報」は、今もなお入手困難な状況が続いていますよね。

宣伝活動が盛んになってきた結果、眼瞼下垂の認知度は上がり始めましたが、同時に未熟な外科医によるトラブルが増加傾向にあります。

医療情報の不足問題の解決と、そしてまぶた治療啓発を目的として、「まぶたに関する情報のウェブサイト」をついに立ち上げました。

みなさんの問題解決の一助となればこれにまさる喜びはありません。

このウェブサイトの記事は、科学的根拠にもとづき、いち形成外科医個人の経験と解釈を加えたものです。当然偏った見方もあるでしょう。

そして日本形成外科学会の公式の見解でもありません。

まぶたに関する神経生理学や解剖学、眼瞼形成に関する手術手技も日進月歩であり、私自身も常にアップデートを図っています。

2012年に開設以来、内容を更新し続けています。2024年現在の見解であり、今後も変化するでしょう。

3つのことを念頭にまぶた治療に取り組んでいます。

- 安全性を担保すること。

- シナリオ通りの結果を出し、患者さんに喜んでもらうこと。

- 課題を持って取り組み、学ぶ機会を多く持つこと。

(1)外科治療である以上、衛生面は必ず担保する必要があります。執刀医や助手、器械出し看護師、手術に使用する道具、すべてを完璧に準備します。一点でも欠ければ安全性は担保されないため、手術は行いません。人体は生き物である以上、出血や腫れなどの生体反応を起こします。しっかり対策を講じます。

術式は後遺症リスクが少ない技法です。再手術(修正)も念頭に入れており、30年後も同様の術式で再手術できるものを追求しています。

(2)眼瞼下垂治療は機能が第一です。機能ファーストの理念で、結果見た目が改善することが理想です。

医療は結果が保障されるものではありません。一定割合で合併症(併発症)や仕上がりの不満足が生じることは避けられません。術前説明で、併発症リスクを十分に説明し、納得していただくことに努めます。治療においてはベストを尽くし、シナリオ通りの結果を出して患者さんの喜ぶ笑顔を見たいと考えています。

(3) 課題が多く残されているまぶたの世界です。一つひとつ課題を克服し、ブラッシュアップに努めます。業界での交流を積極的に図り情報交換を行うことで、新しい知見を取り入れます。

【運営者情報】

屋号:金沢メディカルアーツ(Kanazawa Medical Arts)

代表者:金沢雄一郎(形成外科専門医)

所在地:埼玉県上尾市(詳細はお問い合わせください)

連絡先:webmaster_kanaz@manabuta.jp

事業内容:形成外科に関する情報発信・啓発、および提携医療機関における手術実施

なぜ眼瞼下垂治療で失敗してしまうのか?20年以上の経験から紡ぎ出された対策です。

そして情報収集の旅もここで完結です。